事業再生プロが語る!会社を甦らせる5つのポイント

2025.03.06

目次

はじめに: 建設業界では人手不足や資材価格の高騰など逆風が吹き、中小零細企業(売上10億円以下)の経営環境は厳しさを増しています。実際、近年は建設業者の倒産件数が大幅に増加し※、経営危機に直面する会社も少なくありません。こうした状況下で自社を甦らせるには、待ったなしで具体的な手を打つことが求められます。では、経営不振に陥った建設業の小さな会社は何をすべきか? 事業再生のプロが教える「会社を甦らせる5つのポイント」を解説します。社長ご自身はもちろん、社長を支える奥様もぜひ参考にしてください。

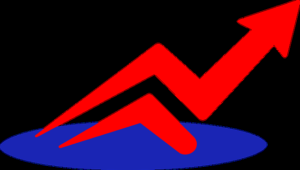

ポイント1:資金繰りの徹底改善で「会社の延命措置」を施す

最初に取り組むべきは、資金繰りの改善による緊急の延命措置です。建設業では工事完了から入金まで時間がかかりやすく、支払いが先行するため慢性的に資金繰りが苦しくなりがちです。そのため、経営が悪化してきたら放置せず、まず手元資金を厚くする施策を講じましょう。具体的には、不要不急の支出カット、遊休資産の売却、在庫となっている建材の処分などで即現金化できるものは実行します。同時に、取引先への支払いサイトの交渉や、売掛金の早期回収にも着手しましょう。

また、金融機関への早めの相談も重要です。業績悪化の報告は気が進まないかもしれませんが、黙って延滞するより正直に状況を伝えてリスケジュール(返済猶予)を依頼したほうが再建の道は開けます。公的な制度融資や保証協会のセーフティネット保証枠の活用も検討し、必要資金を確保してください。例えば、ある建設会社A社(年商8億円規模)は資金ショートの危機に陥った際、社長夫人が中心となって経費の洗い出しと削減を断行しました。同時に金融機関に融資リスケを依頼し、信用保証付き融資で運転資金を追加調達した結果、なんとか倒産の瀬戸際を乗り越えています。資金繰りの延命措置を施せれば、次の再建策を実行するための時間を稼ぐことができます。

ポイント2:不採算工事の見直し・撤退で出血を止める

資金繰りを安定させたら、次は不採算事業の見直しです。建設業の中小企業では「仕事を断ると次がないかも」との不安から赤字覚悟の受注を続けてしまうケースが多く見られます。しかし、採算の取れない工事を続ければ続けるほど資金は流出し、延命策も焼け石に水です。まずは案件ごとの採算を徹底把握し、赤字案件には思い切ったメスを入れましょう。利益のでない工事や事業分野からは勇気を持って撤退し、少なくとも損失が出ない状態にすることが急務です。

例えば、B社(従業員20名、年商5億円)のケースでは、売上確保を優先するあまり採算度外視の受注を繰り返した結果、慢性的な赤字に陥りました。社長は「規模を縮小したら社員に申し訳ない」と決断を先延ばしにしましたが、その間にも資金流出は続き、ついに資金繰りが行き詰まり倒産してしまいました。この失敗例が示すように、出血の元を断つ決断は避けて通れません。逆に、別の建設会社C社では不採算部門を素早く縮小し、得意な公共工事に絞ったことで黒字転換に成功しています。「儲からない仕事をしない」勇気が会社を守るのです。

ポイント3:徹底的なコスト削減で収支構造を立て直す

不採算案件を整理すると同時に、固定費を中心としたコスト体質の改善にも取り組みましょう。小さな建設会社では、長年の習慣で「なくても困らない支出」が意外と生じています。例えば、過剰な交際費や社用車の維持費、高すぎる借入金利の放置、遊休設備の保有などです。経営者自身の役員報酬も含め、ゼロベースで経費を見直し、削れるコストは徹底的に削減します。

実例として、先述のA社では社長自ら率先して役員報酬を半減し、高級社用車も売却しました。さらに事務所を手狭な場所へ移転して家賃を大幅に削減するなど、痛みを伴うコストカットを断行しています。このようにトップが姿勢を示せば、社員も危機感を共有し無駄遣いを控えるようになります。社長夫人の立場からも、細かな経費(事務用品の無駄、光熱費の節約など)をチェックし、小さな積み重ねでも会社の支出削減に貢献できます。経費削減で収支構造を改善すれば、利益体質への転換と再生計画の実行に弾みがつくでしょう。

ポイント4:社員の結束と意識改革—オール一丸で再建に挑む

事業再生を成功させるには、人の力が欠かせません。社長と奥様だけで頑張っても限界があるため、社員を巻き込んでオール一丸で再建に挑む体制を作りましょう。まず経営者は現状を社員にオープンに伝え、協力を仰ぐことが大切です。「会社を立て直したい」という真摯な想いと具体策を共有すれば、多くの従業員は危機を自分事として捉え行動してくれるものです。

社員の結束を高めるために、再建のビジョンや目標を示すことも有効です。「半年後に黒字転換し賞与を支給する」など具体的な目標を掲げ、皆で達成に向け取り組みます。現場の知恵を吸い上げることも忘れずに。たとえば工期短縮の工夫やムダ取りのアイデアは、現場スタッフから出てくることもあります。そうした提案を採用し成果が出れば社員の士気は上がり、さらに協力的になる好循環が生まれます。一方で再建途上では人員整理や給与カット等、社員にとって厳しい決断も避けられない場合があります。その際も経営者自身が痛みを分かち合い、誠意を持って説明すれば、多くの社員は納得し踏ん張ってくれるでしょう。社員と一丸となった意識改革こそ、会社再生の強力な原動力になります。

ポイント5:専門家の知見を借り計画的に再生を進める

最後に強調したいのが、専門家の力を借りることです。中小企業の事業再生には専門的なノウハウが必要ですが、社長自身がすべて習得するのは困難です。そこで、外部の事業再生コンサルタントや中小企業再生支援協議会(公的支援機関)などに早期に相談しましょう。プロの視点で客観的に現状を分析してもらい、再建計画(経営改善計画書)を一緒に策定するのです。金融機関との交渉も、専門家が間に入ることでスムーズに進むケースが多々あります。

実際、A社では地元の再生支援協議会に相談し、専門家チームの指導のもとで3か年の経営改善計画を作成しました。計画には月次の収支目標や具体的な施策が盛り込まれ、社長夫妻と社員が一丸となって実践。四半期ごとに専門家が進捗チェックと助言を行い、軌道修正しながら進めた結果、計画策定から2年で黒字化を達成できました。このように第三者の知見と伴走支援を得ることで、再生への道筋が明確になり実行力も高まります。また、公的機関の支援や補助金情報など最新の経営支援情報の入手も専門家経由なら確実です。「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」という言葉の通り、分からないことは素直に専門家に相談し、利用できる支援策はフル活用しましょう。

おわりに: 経営が苦しい局面では精神的な負担も大きく、社長ご本人もご家族も不安な日々を過ごすかもしれません。しかし、ここで紹介した5つのポイントを実践し、一つひとつ着実に手を打てば、必ずや再建への道は開けてきます。重要なのは「諦めずにやり続けること」です。

一度や二度では成果が出なくても、改善策を継続し工夫を重ねることで状況は必ず好転します。会社を甦らせた先輩経営者たちも皆、粘り強く挑戦を続けてきました。どうか社長ご自身と周囲の力を信じ、今日からできる再建策に取り組んでください。社長夫人の支えも得て家族一丸となって乗り越えれば、きっと会社は蘇り、明るい未来が開けることでしょう。

※2022年の建設業倒産は約1,700件と前年比約38%増(帝国データバンク調べ)。

このコラムを見た人は、下記もご覧になっています。

2025.02.27

目次1 資金繰りが悪化する原因とは?2 資金繰りの悪化を防ぐための5つの予防策2.1 (1)資金繰り表の作成と活用(現金収支の見える化)2.2 (2)売掛金の回収サイクル短縮(…

>>続きを読む

2025.03.03

目次1 1. 資金ショートとは?その原因とリスク2 2. 資金ショートを防ぐ緊急対策5選3 3. 成功企業の事例と失敗企業の事例4 4. まとめ:資金ショートを防ぐために今日か…

>>続きを読む

2025.02.27

目次1 資金繰りが苦しくなる主な原因2 資金繰りを改善するための今すぐできる対策 「利益は出ているのに手元にお金がない」――中小企業の経営者であれば、一度はこのような 勘定あっ…

>>続きを読む

無料相談はこちらから

前のコラムへ

前のコラムへ