経営危機を乗り越えた社長たちに学ぶ 再生のヒント

2025.03.10

目次

中小零細企業にとって、経営危機は決して他人事ではありません。市場環境の変化や過剰投資など予期せぬ事態により、年商10億円以下の企業が窮地に陥るケースは少なくありません。しかし、そのような危機的状況から事業を再生させた経営者も数多く存在します。本記事では、実際に経営危機を乗り越えた社長たちの事例に触れながら、中小企業の経営再生のヒントを具体的に探っていきます。

よくある経営危機の原因とサイン

経営危機に陥る企業には、いくつか共通する要因があります。まず多いのが販売不振(売上の急激な減少)です。実際、中小企業倒産の約7割は主要商品の売上低迷など販売不振が原因とされています。顧客ニーズの変化や競合の台頭で売上が落ち込み、それに伴い資金繰りが悪化するケースです。また、好調時の積極的な事業拡大が裏目に出て収益が伸びず、借入負担だけが残ってしまうケースもあります。さらに、社長が問題を先送りし「何とかなるだろう」と楽観視して手を打たない場合、状況は手遅れになりがちです。

こうした危機の兆候としては、連続赤字・借入金の増加・現預金残高の減少などが代表例です。また、取引先から支払い猶予を求められたり、銀行から返済条件の見直しを打診された場合も危険信号と言えます。身近な家族や社員から「最近厳しいのでは?」と心配されるような状況も、危機の兆候です。経営者はこれらのサインを見逃さず、早めに手を打つことが肝心です。

危機を乗り越えた社長たちの共通点

実際に経営危機から立ち直った企業の社長たちは、共通した行動・判断を行っています。特に重要なのは次のポイントです。

1. 現状を直視し、早期に危機対応を開始

経営再生に成功した社長は例外なく、現状の深刻さを直視しています。売上減少や資金ショートの兆候を見逃さず「このままでは倒産する」という危機意識を持つことが第一歩です。そして問題を先送りせず、早期に対応策の検討を開始しました。例えば老舗旅館のケースでは、改装資金の借入負担で返済に行き詰まった社長が、早期に地元の中小企業再生支援協議会へ相談しています。このように早期に外部の専門機関へ現状を打ち明け分析を依頼することで、後手に回らず適切な再生計画の策定に移ることができます。

2. コスト削減と事業の選択・集中を断行

次に、抜本的なコスト削減と不採算事業の整理です。危機的状況では聖域を設けず、固定費削減や資産売却など痛みを伴う決断が必要になります。例えば多店舗展開の飲食チェーンA社では、拡大路線の反動で過剰債務に陥り資金繰りが悪化しました。A社の社長は再建にあたり、不採算店舗の閉鎖、遊休資産の売却、人員配置の見直しなど思い切ったコスト削減策を断行し、事業継続に必要な最低限のキャッシュを確保しました。また、限られた経営資源を黒字化見込みの高い事業に集中し、収益性の低い分野からは撤退するといった選択と集中も実施しています。

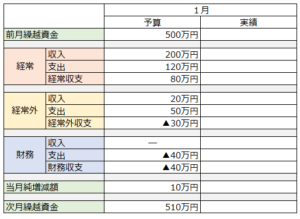

3. 資金繰り改善策:金融機関との協調

事業再生には資金繰りの改善が欠かせません。多くの成功例で見られるのが、金融機関との協調による資金繰り支援策の活用です。例えばB社では主要取引銀行と調整し、毎月の返済負担を軽減するリスケジュール(返済条件の緩和)を実施しました。さらに、銀行借入の一部を返済順位の低い劣後ローンに切り替えてもらうDDSという手法で利息負担を減らし、当面の事業継続に必要な運転資金を捻出しています。

場合によっては、日本政策金融公庫の資本性ローンなど、公的制度を活用して新たな資金を確保することも有効です。資金繰りが逼迫した際には、高金利の借入に頼るのではなく、取引銀行や政府系金融機関に早めに相談しましょう。事業に再生の見込みがあれば、銀行も債権放棄や融資条件緩和など協力策を検討してくれる可能性があります。経営者自ら金融機関と真摯に向き合い、具体的な再建計画を示すことが資金面の危機突破につながります。

4. 専門家の知見を借りる・経営陣の刷新

再生を成功させた社長は、自社だけで抱え込まず専門家の力を借りる点も共通しています。中小企業再生支援協議会や事業再生に強いコンサルタントなど、第三者の客観的診断によって問題点を洗い出し、的確な対策を講じました。自社の状況を客観視することで、経営者自身が見落としていた課題にも気づくことができます。

また、必要であれば経営陣の刷新もためらいません。A社では銀行の再建支援を受け入れる条件として、創業社長が退任し新経営陣へバトンタッチしました。社長は当初抵抗しましたが、最終的に自ら身を引いて会社存続を優先。この決断が多数の雇用と事業を守る結果につながっています。このように必要とあればプロ経営者を外部から招く、あるいは後継者に託す決断も時に重要です。

再生を成功させるための心得

危機を乗り越えた経営者たちは、共通して強い覚悟と柔軟な発想を持っていました。再生を成し遂げるために心得ておきたいポイントを整理します。

- 現状を正確に把握し、明確な再建計画を描く。

- ステークホルダーに現状と計画を誠実に説明し、協力を仰ぐ。

- 周囲の支援を得ながら粘り強く計画を実行する。

失敗事例に学ぶ:避けるべき対応

成功例とは逆に、残念ながら再生が叶わず倒産・廃業に至ったケースもあります。そこから見えてくる「避けるべき対応」も押さえておきましょう。

- 対応が後手・場当たりでは手遅れになる。

- 悪化を隠せば信頼を失い支援を得られない。

- プライドに固執すると再建の機会を逃す。

これらの失敗パターンは、裏を返せば前述した成功要因の重要性を物語っています。つまり、迅速な対応、抜本策の実行、誠実な情報開示、経営者の覚悟がいかに欠かせないかということです。

おわりに

経営危機を乗り越えた社長たちの経験から学ぶ再生のヒントをご紹介しました。中小零細企業であっても、適切な手を打てば事業を立て直すことは十分可能です。肝心なのは、現状を冷静に見極め、必要な策をタイミングよく講じる経営判断と行動力になります。そして社長ご自身だけでなく、社長夫人を含む家族や従業員といった周囲の支えも大きな力となるでしょう。

経営危機は経営者にとって辛く孤独な局面かもしれません。しかし、本記事で取り上げた事例のように、適切な対応と強い意思があれば再び会社に活力を取り戻すことができます。他社の成功例・失敗例を自社に照らして考え、ぜひ再生への道筋を描いてみてください。困難な時こそ初心を思い出し、「なぜこの事業を始めたのか」「守りたいものは何か」を胸に再起への一歩を踏み出しましょう。経営者の皆様の挑戦が、次の成功物語を生み出すでしょう。

このコラムを見た人は、下記もご覧になっています。

2025.03.05

目次1 はじめに2 倒産危機に陥る背景3 危機を乗り切るための即時対応策4 再建計画の立案と実行5 事例:再生に成功した企業の軌跡6 おわりに はじめに 倒産の二文字が頭をよぎ…

>>続きを読む

2025.02.27

目次1 1. 資金繰り相談の重要性とタイミング2 2. 資金繰り相談の流れとポイント3 3. 資金繰りの相談先と特徴比較4 4. 成功企業の事例と失敗企業の事例5 5. まとめ…

>>続きを読む

2025.02.27

目次1 資金繰りが苦しくなる主な原因2 資金繰りを改善するための今すぐできる対策 「利益は出ているのに手元にお金がない」――中小企業の経営者であれば、一度はこのような 勘定あっ…

>>続きを読む

無料相談はこちらから

前のコラムへ

前のコラムへ