資金繰りがピンチ!資金ショートを防ぐ緊急対策とは

2025.03.03

中小零細企業にとって、手元の資金が不足して支払いができなくなる「資金ショート」は、突然訪れる経営の危機です。黒字経営であっても資金ショートに陥れば倒産の危険があり、逆に赤字でも資金繰りさえ回っていれば事業を継続できます。本記事では、資金ショートの原因とリスクを整理し、今すぐ実践できる緊急対策5選を具体的に解説します。実際の成功例・失敗例も交えながら、資金繰り危機を乗り切るヒントを探っていきましょう。

1. 資金ショートとは?その原因とリスク

資金ショートとは、会社の帳簿上では利益が出ていても(黒字でも)、手元の現金が不足して直近の支払いができない状態を指します。支払うべき仕入代金や給料、税金などに間に合う現金がなくなると、どんなに業績好調でも倒産に至るリスクがあります。特に資金繰りに余裕が少ない年商10億円以下の中小企業では、この落とし穴に陥りやすいと言えます。

実際、黒字経営で倒産してしまう「黒字倒産」は珍しくありません。ある調査によれば、2019~2021年に倒産した企業のうち約4~5割は直前期の決算が黒字だったとのことです。このデータは、利益が出ていても安全とは限らない現実を物語っています。資金ショートを招く主な原因には次のようなものがあります:

- 売掛金の回収遅れ・焦げ付き:商品やサービスを提供して売上計上しても、取引先からの入金が遅れたり未回収になれば、その間に自社の支払いだけが先行して現金不足に陥ります。

- 支出のタイミング重複:設備投資や仕入れ、借入金の返済など大きな支払いが一時期に重なり、入金より出金が先行するケース。

- 過剰在庫や過大な投資:在庫を抱えすぎて現金化できなかったり、利益に見合わない大型投資で手元資金を減らすと、日常の支払い資金が足りなくなります。

- 資金繰り管理の不備:資金の流れを正確に把握しておらず、現預金の残高に常に余裕がない状態だと、少しの誤算でショートしやすくなります。

- 取引先への依存・連鎖倒産:特定の取引先一社に売上が偏っていると、その先が支払い遅延・倒産した際に自社も資金難に陥り、連鎖倒産の危険があります。

こうした原因が重なると、「黒字なのに倒産」という事態が現実味を帯びてきます。では、そのような資金ショートの危機に直面したとき、どんな対策を取ればよいのでしょうか?

次章では、緊急時にすぐ実践できる5つの対策を紹介します。

2. 資金ショートを防ぐ緊急対策5選

資金繰りが逼迫し「このままでは支払いができない!」という状況に陥った場合、以下の5つの緊急対策を検討・実行しましょう。どれも短期間で効果を発揮しやすい方法です。

-

売掛金の早期回収と回収率の向上(請求・督促強化)

まだ入金されていない売掛金(未収代金)をできるだけ早く現金化します。まず、請求書は発行期日になったら即座に発行・送付し、入金期限を明確に伝えましょう。入金期限前後になったら取引先にリマインド連絡を行い、督促を徹底することが重要です。取引先にとっても支払い忘れの防止になるため、遠慮せず早めに声を掛けるようにします。必要であれば早期入金してくれた取引先に対する軽いインセンティブ(例:微小な割引や次回発注の優遇)を検討しても良いでしょう。また、ファクタリングの活用も選択肢です。売掛債権をファクタリング会社に売却すれば、本来の入金日より前に現金を手にできます。手数料はかかりますが、確実に現金を確保できる手段として緊急時には有効です。 -

支払いサイトの見直しと延長交渉(仕入先との交渉術)

一方で、自社から支払う側の買掛金の支払サイト(支払期限)を延ばせないか交渉します。仕入先や取引先に事情を説明し、可能な範囲で支払い期限を延長してもらいましょう。「今月末払いを来月中旬まで待っていただけないか」といった具体的なお願いをします。にもあるように、大口の支払いが集中しないよう支払期日を分散させる工夫も有効です。取引先にとっても自社が倒産してしまうよりは支払い猶予に応じた方が得策ですので、誠意をもって相談すれば協力を得られる可能性は十分あります。ただし、あくまで一時的な延命策であることを念頭に、信頼関係を損ねないよう丁寧に交渉しましょう。

-

緊急資金調達(銀行融資・ファクタリング・社内留保の活用)

資金ショートが迫る局面では、追加の資金調達も同時並行で検討します。メインバンクや日本政策金融公庫などに緊急融資を相談してみましょう。直近の業績や将来の受注状況を示せれば、短期のつなぎ融資に応じてもらえる可能性があります。同時に、売掛金のファクタリングは先述の通り即日資金化も可能なため、融資審査の結果を待つ間にも活用できます。さらに、社内留保の活用とは、社内に眠る資産を現金化することです。不要不急の資産(遊休設備や不動産、在庫過多の商品など)があれば迅速に売却して資金化します。また、経営者個人の手元資金や役員貸付で一時的に会社に資金を入れることも検討してください。税金や社会保険料も猶予制度(分納・延納)が利用できる場合がありますので、所轄の税務署や年金事務所に相談し、支払いを一時的に分割・先延ばしするのも手です。使えるものは全て使い、ショートを回避するための資金をかき集めましょう。 -

経費削減の即効施策(固定費の見直し・不要支出のカット)

出て行くお金を減らすことも緊急時には欠かせません。すぐに取り組めるのは、経費の徹底見直しです。まず固定費を洗い出し、不要不急の支出を即カットします。たとえば、使っていないサブスクリプションサービスの解約、不要なオフィス備品の購入停止、交際費や出張旅費の削減など、短期的に節約できる項目を探します。また、人件費についても一時的に残業禁止やアルバイトシフト削減などで調整できないか検討します(従業員の協力を得る際は将来の改善計画も説明し理解を求めることが大切です)。経営者自身の役員報酬を一時カットする覚悟も必要でしょう。塵も積もれば山となるで、緊急期間中に少しでも支出を圧縮できれば資金繰りに余裕が生まれます。ただし、削減しすぎて事業継続に支障が出ないよう、効果と影響を見極めながら実行してください。 -

取引先リスクの回避と代替資金源の確保(連鎖倒産防止)

資金繰りが厳しい状況では、取引先の動向にも細心の注意を払いましょう。主要取引先からの入金遅延や倒産情報がないかアンテナを高く張ります。万一、大口取引先の倒産や支払い遅延が発生すると、自社も連鎖倒産の危機に晒されます。そのリスクを減らすために、平時から与信管理を徹底し、取引先の信用状態をチェックしておくことが重要ですが、緊急時にも「万が一入金が途絶えたら」を想定し代替資金の手当てを考えます。たとえば、主要顧客からの入金が滞った場合に備えて、別の金融機関の融資枠を用意したり、他の販路から臨時収入を得る策を検討します。また、取引先を分散して一社依存を避けるのも中長期的には有効です(緊急時に突然取引先を増やすのは難しいですが、頭の片隅に置いてください)。政府系金融機関には主要取引先が倒産した企業に対し緊急融資を行う制度もありますので、そうした公的支援策の情報も収集しておくと安心です。要は、「一つの収入源が断たれてもすぐ別の道で凌げる」状態を作っておくことで、資金ショートの引き金となるリスクを分散することができます。

以上の5つが、目の前の資金ショートを乗り切るための主な緊急対策です。次に、実際に資金ショートの危機をどう乗り越えたか(あるいは乗り越えられなかったか)という企業の事例を見てみましょう。

3. 成功企業の事例と失敗企業の事例

成功例:資金ショートの危機を脱したA社(建設業)

A社は建設業の中小企業。毎月安定した受注があり黒字経営でしたが、ある年の8月、長雨とお盆休みで工事の進行が遅れたため9月の完成高が激減しました。その結果、9月末に受け取るはずの入金が大幅に目減りした一方で、翌10月から始まる新工事のための資材仕入代金の支払いが重なり、このままでは仕入支払い資金が足りなくなる状況に陥りました。社長はすぐに対策を実行します。まず取引銀行に融資相談を行う一方、10月末に入金予定の売掛金をファクタリングで現金化しました。請求書と通帳コピーだけを用意して申込み、審査から入金までを即日で完了させたのです。その資金で無事に資材の支払いを済ませて新工事を開始でき、1か月後には予定通り十分な入金が確保できました。結果、A社は一度のファクタリング利用で資金繰りを立て直し、資金ショートの危機を乗り越えたのです。この事例は、適切なタイミングで適切な資金調達策を講じることで、短期的な資金不足を切り抜けられる好例と言えます。

失敗例:連鎖倒産の危機に陥ったB社(製造業)

一方、B社は年商5億円規模の製造業者で、売上の半分以上を大手取引先X社に依存していました。B社自身は堅実に黒字を維持していましたが、主要顧客であるX社が突然経営破綻し倒産してしまいます。X社からの売掛金数千万円が回収不能となり、B社は一気に資金繰り逼迫に追い込まれました。X社以外にも取引先はあったものの売上規模は小さく、代わりの資金調達手段や十分な内部留保もありません。B社は慌てて銀行に融資を申し込みますが、倒産した取引先への依存度の高さから融資判断も厳しく、また焦げ付いた売掛金の穴埋めには到底追いつきませんでした。結局、支払猶予の交渉も間に合わずB社自身も資金ショートを起こし、連鎖倒産という最悪の結果を招いてしまいました。この失敗例からは、日頃から取引先の信用リスクを分散し、万一に備えた資金の手当てをしておく重要性が痛感できます。B社は黒字ではあったものの、リスク管理の甘さにより資金ショートに陥った典型的なケースでした。

4. まとめ:資金ショートを防ぐために今日からできること

資金ショートの危機は、どの企業にも起こり得るものです。しかし早期の対策と日頃の備え次第で、その危機を回避し乗り越えることができます。本記事で紹介した以下のポイントを参考に、ぜひ今日から実践を始めてください。

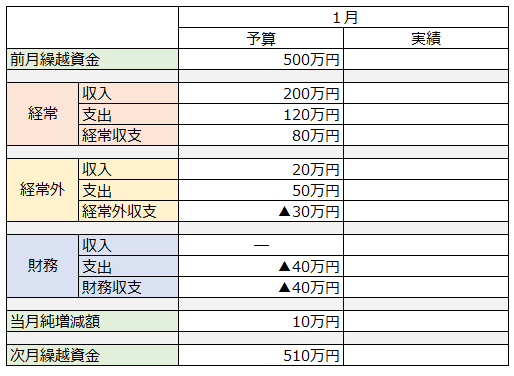

- 資金繰り表の作成・更新:毎月の資金繰り表を作成し、「いつ・いくらの入出金があるか」を見える化しましょう。資金繰り表を定期的にチェックする習慣をつければ、資金不足の兆候に早めに気付き対策を打てます。

- 最低現預金残高の確保:月商○ヶ月分といった一定額の手元資金を常に確保するよう心掛けます。例えば月商が500万円なら、最低でも500万円の現金は残すなどルールを決め、安易に手を付けないことです。

- 日次資金繰り管理と迅速な対応:資金繰りが厳しい間は日次で現金残高と今後数週間の支払予定をチェックしましょう。少しでも不足の恐れが出たら、先手を打って今回紹介した①~⑤の対策を講じます。「まだ大丈夫」は禁物です。

- 社内外への早めの相談:資金ショートの不安が頭をよぎったら、社内で対策会議を開き、金融機関や専門家にも早めに相談しましょう。公的機関や信用保証協会、中小企業支援団体などは資金繰り相談に乗ってくれます。孤独に悩まず情報収集することで活路が見えてきます。

最後に強調したいのは、資金繰り管理の重要性と早期対応の大切さです。資金ショートは放置すればあっという間に深刻化しますが、幸いなことに対策の手段はいくつも存在します。平時から資金繰りの計画とシミュレーションを行い、いざという時は本記事で挙げた緊急対策を速やかに実行しましょう。そうすれば「資金繰りがピンチ!」の局面も乗り越え、大切な会社を守り抜くことができるはずです。日々の小さな備えと迅速な行動で、資金ショートを未然に防いでください。

このコラムを見た人は、下記もご覧になっています。

2025.03.06

目次1 ポイント1:資金繰りの徹底改善で「会社の延命措置」を施す2 ポイント2:不採算工事の見直し・撤退で出血を止める3 ポイント3:徹底的なコスト削減で収支構造を立て直す4 …

>>続きを読む

2025.02.27

目次1 資金繰りが悪化する原因とは?2 資金繰りの悪化を防ぐための5つの予防策2.1 (1)資金繰り表の作成と活用(現金収支の見える化)2.2 (2)売掛金の回収サイクル短縮(…

>>続きを読む

2025.03.03

目次1 資金繰り表を作成し現状を「見える化」する2 売掛金の早期回収で入金サイクルを短縮3 支払い条件の見直しと支出削減で出金を抑制4 過剰在庫の圧縮と遊休資産の現金化5 利益…

>>続きを読む

無料相談はこちらから

前のコラムへ

前のコラムへ